|

2月26日に思うこと

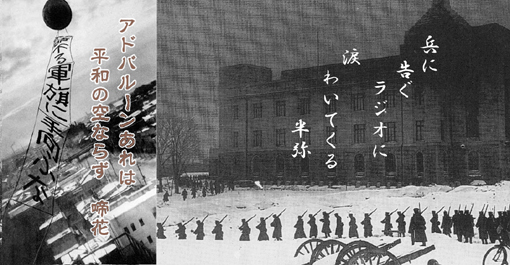

兵に告ぐラジオに涙わいてくる 半 弥

アドバルーンあれは平和の空ならず 啼 花

昭和11年2月26日、大雪のもと帝都が凍りつく。

いわゆる「二・二六事件」。

それまで、川柳が戦争をどのように描こうと、プロレタリア的思想の表現の具になろうとも、何の御咎めもなかった。

川柳において〈発禁〉の対象となったのは、主に「乱倫」「猥褻」など「善良の風俗を害する」事項であり、入獄4回、罰金15回、発禁14回を被った宮武外骨氏の例があるが、昭和12年になると、風俗ばかりでなく治安維持にも目が向けられ、東京の「留東学報(中国語)」、奈良の「街頭新聞」、文藝春秋社の「文学界」、大阪の「皇民戦線」、「大大阪市民新聞」ほか多くの発禁紙誌を出すようになる。

プロレタリア生む陣痛に気が狂ひ 鶴

彬(「川柳人」 昭3)

昭和3年11月より「川柳人」に<鶴彬>の名で登場する作家は、生まれながらの時代証言者。鋭いセンスで社会を十七音に紡ぎ出した。そんな中、時代の傑作ともいえる一句が生まれる。

エノケンの笑ひにつゞく暗い明日 鶴

彬(「火華」 昭12)

自らの運命も日本の運命も見据えたようなこの句は、まさに時代の空気を結晶させている。「火華」に掲載されたのは5月号。

鶴彬は、よくいわれるような〈反戦作家〉というより、社会の矛盾、資本家と労働者の搾取関係を暴露するような句を作り続けた。

だが、国家が戦争遂行という大目的をもつようになると、新聞の隅や発行部数の少ない柳誌にさえ、言論統制の牙が近づくことになっていった。

川柳をはじめ表現の自由は、何かの目的によって制約を受ける事があってはならない。

|