|

川柳札幌吟社創立50周年、おめでとうございます。

今日、江戸のローカル文芸であった川柳は、全国的にも盛んな当地をはじめ日本の全国津々浦々に浸透し、短歌・俳句・川柳という三大短詩文芸の一角に、確かな存在感をもちました。

昨年の川柳250年の旗振りは、これまで人生の33年間にわたり、楽しませてもらってきた川柳への小さな恩を返そうと思ったことからです。まさか、こんな栄誉ある賞を頂けるなどという思いは、微塵もないことでした。

何よりも嬉しいのは、句会における合点や任意選者の特選を頂くということとは異なり、川柳という文化発信の労に対し、斎藤大雄という川柳界屈指の指導者からご褒美を頂いたという事実です。大雄先生には、はやくから川柳250年事業の推進におけるご理解とご指導を賜り、北海道立文学館での「目で識る川柳250年展」をはじめ全国川柳大会など各種事業の成功に大きくお力添えを頂きました。

改めて、御礼申し上げます。

|

講演する筆者 |

|

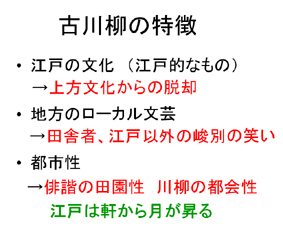

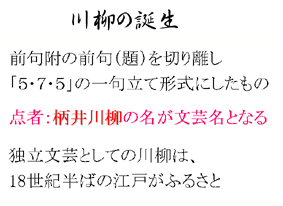

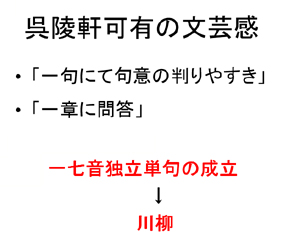

川柳という文芸は、初代川柳の前句附万句合時代である〈古川柳〉から、《川柳風》として初代川柳の遺鉢を継承する桃井庵和笛の万句合時代、つづく二世川柳、三世川柳の中間的《川柳風句会》時代を挟んで、四世川柳時代の中興期に〈俳風狂句〉と命名される伝統文芸として継承されます。さらに、天保の改革による言論統制に対し、五代目の川柳は、式法や作法を定めて狂句を理論化、組織化し、代々の川柳を頂点とする〈柳風狂句〉の時代へと継がれます。

関西では、六大家のひとり・椙元紋太の「川柳明治発生説」などがあるように、近代川柳とそれ以前を分けて考えようという試みの論も出されてきました。柳風狂句と新川柳の勃興には、明らかな断絶もあり、これも確かに一論であります。

しかし、詳細に検証してみると、新川柳勃興期にも狂句界からの人の出入りがあったり、その後の新川柳と狂句の交流もあり、決して無関係であったわけではありません。

何よりも、今日文芸名としてその元祖として親しんできた一点者(選者)の名前を頂いていることからも、この250年における歴史は、私たちの文芸における伝統性の誇りであります。

かつては、〈元祖〉とか〈柳祖〉として親しんできた初代川柳は、残念ながら川柳家の意識からうすれているようでした。また、新川柳中興の人々や、それに続き川柳を全国に広げた指導者、また六大家という特に記憶に残る指導者も、直接それを知る川柳家が高齢化し、今日ではそれらの先達が拓いた伝統的会に所属していながら、それらの先達を知らない川柳家も増えているようです。

川柳250年事業は、その文芸の歴史性に誇りを持ち、二世紀半にわたって川柳を担ってきた人々を振り返る一里塚とするとともに、川柳の将来の発展を願って、社会へ川柳を発信しようというものでした。

その成果は、日本現代詩歌文学館で川柳が取り上げられ(2008年3月)たり、土屋文明文学館で川柳展が企画(2009年3月前後)されたりすることに継承され、また、川柳発祥の地を自負した台東区では、今年も多くの川柳イベントが行われています。

このことから、川柳などという小さな文化でも、社会へ投げかければ、必ず何か跳ね返る…ということを実感しました。

何時までたっても俳句より下に見られる…と嘆く川柳家もおりますが、何もしないで手を拱いていたのでは、何も起こらない道理とつくづく、社会との関連性を強めなければと思ったしだいです。

幸せにも、父が川柳家であり、その元で幅広い川柳を楽しんでまいりました。当然、川柳家はみな同じような楽しみをしているものと思っていました。ところが、川柳250年事業を通じて感じたことは、私も長く楽しませていただいてきた東京の川柳というものが、概ね句会を中心とする楽しみだけであったということなのです。よく考えれば、「何人句会に集まった」と数を誇り、「俺は大会で優勝した」などということが、川柳家のステータスのようになっています。それも楽しみの一つですが、それだけでは、あまりにも貧しい川柳です。大きなカルチャーショックでもありました。これでは、文化として社会へ発信する何者も育ってまいりません。

本日は「川柳文化論」などと大上段の見出しになっておりますが、これは、句会文化に対する反動です。句会で育った私が、句会に対して疑問を持ってしまったのです。

40分では、とても「文化論」などという大きなお話はできないでしょう。せめて、幅広い川柳の楽しみと、文芸の生まれる機会に絞って、お話したいと思います。詳細につきましては、弊誌「川柳さくらぎ」の巻頭に連載してまいります。よろしければ、ご覧ください。

さて、私たちの楽しんでいる〈川柳〉は、ひとりの点者の雅号から興ったもので、狂句時代にも、新川柳になってからも〈柳祖〉として親しんでまいりました。

その背景には、初代川柳在世中には、江戸だけでも十指に余る前句附の点者がおりました。したがって、川柳の発祥を前句附に求める人もおりますし、また前句附の母体でもある俳諧まで遡ると考える方もいます。しかし、〈川柳〉の歴史は、初代川柳こと柄井八右衛門が出なければ、以後の短詩文芸には発展せず、江戸の前句附の一集団として、雑俳としてひと括りにされていたことでしょう。

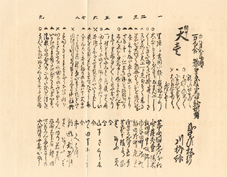

初代川柳の選句眼の江戸的(都市的)な特徴と、上方文化から脱して江戸的なものが生まれ出る時期が重なり、他の点者とは異なったセンスで選が行われ、さらに呉陵軒可有という指導者による「誹風柳多留」の刊行は、十七音独立文芸としての川柳の基礎を作りました。

川柳の没後は、その風儀を慕って、〈川柳風〉が興り、旧川柳一派にとっては、どうしても他の点者の元に身を移すことができない継承性が生まれました。これこそ、伝統文芸としての川柳であり、その濫觴は、間違いなく宝暦7年8月25日の川柳点によるさいしょの開キということになります。これが、私たちの共通する文化の出発点でもあります。

以後、文芸名や表現内容、用語法など変化はありますが、平成に入ってからの《サラ川》ブームという追い風も含めて、今日では〈川柳〉が大きく社会に浸透していると思います。「せんりゅう」と聞いて、「お茶かい?」などという認識は、川柳家にとって過去の悩みとなりました。

|

北海道立文学館での<目で識る川柳250年展>に

展示された初代川柳の画像

暦摺(川柳入選発表の刷物)

「誹風柳多留」初篇

|

|

一昨日、仕事の途中のカーテレビの音声から「サラリーマン川柳の発表がありました。投票第一位は…」としての句が、流れました。このニュースは、家に帰ってからも夜のニュースで、翌日にはワイドショーでも繰り返し取り上げられていました。

決して「名句」などといえませんが、これが多くの人の共感を得ている〈句〉であり、メディアが挙って報道する〈川柳〉の一面であります。内容的には残念でありますが、十万人が投票に参加し、その何倍にも及ぶ読者、リスナーが存在するサラリーマン川柳は、確実に川柳の一翼であることを認めざるを得ません。

これに似たものに、古川柳があります。

孝行のしたい時分に親はなし (樽23篇)

といえば、川柳家でなくとも耳にしたことがあるであろう〈成句〉です。また、逆に落語の枕にもなる

居候三杯目にはそつと出し (出展不明)

などの人口に膾炙した十七音は、〈川柳〉のように扱われることもあります。

母を扱った句では、

母おやハもつたいないがだましよい (樽初篇)

遺産分け母を受け取る人がない (サラ川傑作選四番打者)

などは、250年の隔たりがあっても、母親の本質が描かれています。

朝帰りだんく内へちかくなり (樽十一篇)

まだ寝てる 帰ってみれば もう寝てる (サラ川傑作選二匹目)

などでは、「だんく」とか「まだ―もう」の副詞や助詞の用法だけで、人情や生活環境、人間関係などを描ききっています。

ここに紹介いたしましたサラ川は、代表的な古川柳と並べても遜色がない作品です。では、誰が作ったかというと、作家としての名もない公募ファンが作ったものです。ペンネームは、決して作家を特定できるような雅号ではありません。

サラ川につきましては、この無名性(アノニミティ)あたりに、古川柳と通ずる文化の共通性が感じられます。

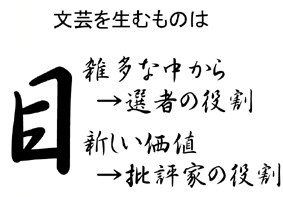

作家として投句しているのではありませんので、「文芸を作ってやろう」という意識で応募されたものではないでしょう。夥しい応募句の中から、選者という役割の人間を通して、はじめて、これらの優れた句が掬い出されます。古川柳も同じでした。無慮大数の万句合応募作品より、初代川柳により掬われ、その中から呉陵軒可有によって川柳性を与えられた古川柳の一部は、今日でも江戸を代表する文芸の一つとして今日でも鑑賞に耐えます。

いずれも、万句合や公募という遊戯の中から生まれた後天性の文芸といえるでしょう。誰もが共感できるような句が先に存在し、作家はその裏にある(または無名)というのが、アノニミティの文芸です。 |

うがちの妙

|

|

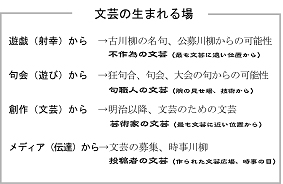

明治新川柳勃興時には、文芸などという意識は薄いまま新聞メディアを通じて人気となりました。新聞投稿者と選者を中心に形成された吟社は、眼前に存在した狂句との差別化から、しだいに〈文芸〉としての川柳が意識され、発想や理論において新しい考え方が付け加えられてまいりました。その後、個性ある優れた指導者の輩出により、川柳は幅広い文芸として育ち、また、活動の中から多くの文化的要素を組み入れ、ひとつの文芸文化を形成するに至ります。私が川柳をはじめたばかりの頃、可愛がってくれた大先輩の多くは、みなこの文化を共有していたように思います。その文化とは、右の図のような内容があります。 |

|

|

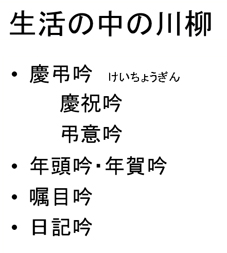

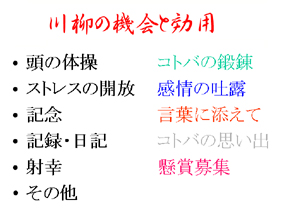

射幸性という人間の楽しみからも、古川柳のような文芸が生まれるということは先ほど、お話いたしました。

川柳の効用として、古川柳や他者の作品を読むことで、「その通り!」と膝を叩いて共感し、連帯感が生まれるというような作用があることは、ご存知の通りです。また、思いを吐き出して句にしてしまうことで得られるカタルシスも、ご経験があると存じます。

明治四十年代に興った新傾向川柳は、それまで客観世界しか対象にしなかった川柳のテーマに、作者の内側や感情を描くという「内向きの視線」を付け加えました。それに続く新興川柳では、ご当地の田中五呂八のような指導者が出て、さらに理論化、川柳は〈ポエム〉としての要素も獲得してまいります。また、明治の川柳誌刊行とほぼ時を同じくして生まれた句会を作句契機としない〈雑詠〉欄は、作家がいて、句が生まれるという、より直接文芸的作句の機会を与えました。

万句合における射幸の文化は、〈川柳風〉として継承される時期から句会の文化へと変貌し、一時は大会(だいかい)とか大寄(おおよせ)とよばれる大きな会が行われることが「盛ん」と思われた狂句時代も含めて、作句の契機が句会という場を中心に行われる、句会文化が定着します。これにより、競う楽しみ、座の楽しみが興り、達吟家も生まれます。また、人と人との交流から句を染筆したり、贈呈しあったりする周辺文化が成長。「詩(し)・吟(ぎん)・書(しょ)・画(が)・刻(こく)」は、中国の文人に倣って明治文人の嗜みとして広がり、多くの川柳家が染筆を残すと共に、そこに描かれる添え絵や雅印を自らの手で作る楽しみをしています。さらには、古い句を解釈したり、その背景を学んだりする「識る」文化が生まれ、今日では、社会の中企業が川柳を利用するという伝達の文化も加わり、川柳は総合的な多面体として大きく成長しています。

ところが、東京における句会中心の川柳では、競吟という川柳文化の一面のみが強く反映して、その他の文化的要素を忘れかけています。

地域で行われる文化祭などに、川柳作品の染筆を見かけますが、短冊の基本的使いかたを師から受け継がないまま、上手い下手は別にして、麗々しくその作法を破ってみせる柳人の少なからぬことは目を覆います。先だっての現代日本詩歌文学館の全国を代表するという川柳指導者の染筆の中にも、「無知」を額縁に飾ったような作品がありました。

少し前の川柳家なら、「川柳の常識」として伝わっていたことが、もう綻びを見せ始めて いる時代に差し掛かったのだと、危惧を大きくしてしまいました。

句会は、川柳を継承してきた大切な作句契機です。初代川柳没後も、狂句中興の時期も、また、天保の改革の言論統制下においても、句会において脈々と川柳の流れは伝わりました。何と言っても、第二次大戦下の日本各地においても、灯火管制の中や焼け残った場所を求めて転々と句会が行われ、敗戦という未曾有の国難に際しても、句会の復活が戦後川柳の復活として大きな役割を持ってきました。大会などがあるときには、おおいに川柳を盛り上げるべく参加することが大切でしょう。

しかし、句会とか川柳界という閉鎖社会で川柳が生まれているというだけでは、社会性ある開かれた文化には成りえません。ここに、読者不在の「川柳の読者=川柳の作家」という枠を打ち破らねばならない大きな課題があります。

それを、一歩先に公募川柳など、本来中心と思われてきた吟社の川柳ではなく、周辺の川柳が実現してしまい、今は、それに焼き餅を焼いているところだと思います。

何もしなければ、吟社の川柳は閉鎖社会を出る契機が得られません。

|

俳句の展示

日本現代詩歌文学館の川柳展

|

|

そういう意味で、昨年の川柳250年は、社会に川柳の総合的な多面性を示す絶好のチャンスでした。

川柳家はもちろん、多くの一般の方々が足を運び、川柳の歴史と文物、そして作品に触れていかれたことは、大きな出来事と感じています。

また、目に見えるモニュメントとして、初代川柳が住んでいた浅草新堀端の龍宝寺門前地、今日の「三筋二丁目」交差点脇に「川柳発祥の地」の記念碑を建てることができたのは、大雄先生はじめ私ども川柳250年実行委員会として事業実現に汗を流した者の誇りであり、しいては、川柳と関わるすべての方々が社会に誇れる文化財となりました。さらに、嬉しいのは、これを見て、川柳文芸発祥の地の誇りを持った地元の方々が、この碑に大きな愛着と愛情を示してくれていることであります。

現代の川柳作品に興味を抱いてもらうためには、句会や柳誌という閉ざされた作句契機ばかりに頼るのではなく、川柳独自の歴史性や、地域独特の川柳と関わる側面を利用して、アピールし、川柳作品自体の面白さに気づいてもらわねばならないでしょう。

さっぽろ雪まつりの初代川柳の雪像や、都営地下鉄線・上野御徒町駅コンコースの大江戸せん柳展という不特定多数に川柳を発信したイベントは、川柳を知ってもらうのに大きな役割を果たしたことでしょう。札幌の八木柳雀さんや台東区の内田博柳さんは、地元で出来ること…を突き詰め、それを実現しました。これも、川柳文化発信の烽火でした。

その点を考えると、公募マニアという川柳専門のファンではありませんが、多くの人々が川柳に目を向けている公募川柳や、サラ川の良質な作品を手掛かりに、川柳の社会性獲得、閉鎖性の打破を行わなければならないでしょう。

そのためにも、これら川柳界外の行事にも専門川柳家が積極的に参画して、作品レベルの底上げを行わなければならなりません。

|

川柳発祥の地記念碑

北海道立文学館での

目で識る川柳250年展

地下鉄駅コンコースの大江戸せん柳展

カルチャーセンターの川柳展

(読売日本テレビ文化センター)

|

|

新傾向や新興川柳では、「川柳を詩にしたい」という文芸的欲求から、直接的な文芸運動が起こりました。戦後の現川連運動もおなじですが、作家が作る文芸としての川柳は、古くは〈雑詠〉、今日的には〈創作〉という場において作られます。この場合には、作家の確かな個性があり、それを背景に作品が鑑賞されます。川柳から文芸作品を生み出す近道ですが、あくまで「個」の反映である作品は、「わかるる、わからない」の問題を孕みやすくなります。

話が少し逸れますが、寡黙な初代川柳が残した貴重な評言をご紹介します。

「聞えし通り」

です。これは、川柳評時代の有力作家で指導者でもあった雨譚(うたん)という人が書きとめた川柳のことばです。句は、読んで聞こえたとおりのことであり、他から説明を押し付けるものではなく、鑑賞者それぞれの知性や感性で受容すればよいということです。したがって、同じ句でも、鑑賞者の作句経験や人生経験、価値観によって「聞こえ方」も変わります。しだいに、句の「聞き方」も進歩するはずですから、性急に句意ばかりを解釈しなくてもよく、自然体で句に接することがたいせつということでしょう。 |

さっぽろ雪まつり

の初代川柳像

|

|

その点、句会では、作者の個性ももちろん現れますが、競吟という場において重きを成すのは、「題」と句の関係であり、いかに飛躍した発想や捉え方をするか、また、言葉のこなし方が洗練されているかというテクニカルなポイントが大切になります。この場合には、創作ほどの個性を発揮する面は小さくなります。特に、選者の川柳的経験や言語容量が小さい場合には、名句を逸らしてしまうことも少なくないでしょう。しかし、その、競吟の楽しみの中からも文芸は必ず生まれます。 |

|

|

最近は、句会からの名句をあまり聞きませんが、戦前戦後の吟社川柳が元気な時代には、句会からも多くの名吟が生まれています。

先ほど、尾藤三柳が日ごろ申し上げ、また、先日の日本現代詩歌文学館でのパネルディスカッションの時にも言っていたことが、誤って伝わっているようですので、このメディアの川柳から生まれる文芸と関連して、判りやすく説明しておきます。

三柳も私も、川柳における根は吟社川柳です。ですから、この川柳の基底部分ともいえる世界が、今後衰退していくことを危惧しています。それへの対策の一端が正しく川柳を継承していこうという「川柳学」であり、各地で育てている川柳の新しい芽です。

ただ、手を拱いていると、少子高齢化社会における各地域に生まれた限界集落のごとく、川柳界をリードしていく指導者が失われ、作者は高齢化の一途を辿ってしまいます。その点、サラ川を筆頭とする川柳界の外側にブームを起こしている公募川柳や、昭和23年の川上三太郎の〈よみうり時事川柳〉以来、成長を続けて理論家まで行われ、多くの投稿作家を抱える時事川柳の世界は、比較的まだ発展の余地を残し、このまま吟社を中心とする基底川柳が滅びても受け皿になるだろうということです。 |

|

|

私も、川柳を総合文芸と申し上げているように、吟社をベースとする句会の川柳も重要な要素と思っています。しかし、いまのまま、社会と密接な関連を持たなければ、それは自らを支えられなくなって消えていった狂句界と同様、その存在に対して大きな危機感をもっています。

吟社川柳における最大のウイークポイントは、サラ川や時事川柳と異なり、読者がいないということです。こんなことを言うと、また勝手な誤解をして陰で何をいわれるか心配ですので、少しくどく述べますが、「作家=読者」という僅かな川柳誌だけを媒体としている〈自給自足〉の閉鎖社会で終われば、遅かれ早かれ衰退を迎えることになるだろうということです。

その点、川柳家でも作者でもないが、「〈サラ川〉を読みたい」という多くの読者やメディアの興味が存在するサラ川や、放っておいても新聞読者がそのまま川柳の読者ともなる〈伝達〉目的の時事川柳は、読者を持った文芸としてある位置を既に占めてしまっているという事実です。

これをしっかり認識することが、私たちの育ってきた川柳界を継承していくための重要な要素と思います。

万句合や公募川柳からも、不作為の文芸としての川柳が生まれることは先にお話しました。

〈文芸〉が生まれるのは、決して川柳界という専門川柳作家の世界からだけではありません。これをしっかりと認知して、川柳の指導者は新しい川柳秩序と未来への発展の可能性を追求していかねばなりません。 |

|

|

時間が迫ってしまいましたので、さいごに川柳人の嗜みとして伝わってまいりました「詩(し)・吟(ぎん)・書(しょ)・画(が)・刻(こく)」についてお話し、川柳を総合的文化として楽しむための方法論を見ておきたいと思います。

まず、嗜みのひとつ「詩」は、私ども川柳家にとっては、句を作ることです。句会でも柳誌でも、不断に行っている行為ですので、説明は不要と存じます。

|

|

|

「吟」は、作った詩に節をつけて詠み上げることですが、漢詩などとは違って、詩吟のような作法やリズムはありません。でも、せっかく作ったイイ句でも、読み方によって下手に聞こえてしまうことがよくあります。特に、江戸期のように文盲な庶民が多かった時期には、耳から入る句の調子の面白さが、内容だけの面白さとは別に意味があったことでしょう。この講演の後行われる句会においては、選者の披講がこれにあたるのかもしれません。 |

|

|

「書」は、自らの作品を染筆することで、色紙、短冊はじめ屏風や軸に句を書くことは、かつての多くの作家が行っていたことで、私も川柳研究家の端くれとして、先達の墨跡をコレクションいたしております。

書道などと硬くならなくとも、自分の手で自分の作品を書く行為そのものが「書」でしょう。 |

|

|

「画」とは、書に添える絵のことで、これも自作を親しみやすくするための作者の嗜みとして、多くの川柳家が絵を添えた作品を残してきました。

句と絵は、時にすばらしいコラボレーションをみせることがあります。 |

|

|

「刻」とは、染筆作品に捺す落款を自ら作ることです。私は、石を与えられて自分の名を彫る篆刻の方法を父に習いました。身近では大熊吉蔵さんや、伊沢初勝男さん、三代目草詩堂を継いだ高木震さん、その親に当たる高木角恋坊師などが、たくさんの篆刻を残しています。慣れてくると、白印なら30分程度で彫れてしまいます。知っていれば誰にでも簡単なことですが、今日篆刻をしている話をすると、驚嘆の目で見られるのは、つい2、30年前までは誰もが日常的に行っていた「刻」の楽しみを、いまの川柳家は受け継いでこなかったという勿体なくもやや淋しい現状になっているようです。 |

|

|

これらの嗜みがあると、お祝いや弔辞の際に川柳を贈答する楽しみができます。川柳家同士はもちろんのこと、川柳をなさらない方にも、お祝いの金品に添えて一句を進呈すると、さらに交流は楽しく深まります。

娘が生まれた時に、十五世川柳氏から、こんな短冊を頂くと、そのときに頂いたお祝いや、美味しかったと思うお菓子が無くなってしまっても、コトバの思い出として手元に残り、私だけでなく家族にも娘にもいい記念品となります。 |

|

|

句を作ることだけが、川柳の楽しみでではなく、それが川柳文化の全てではないことが、お分かり頂けたと存じます。

さて、明治に狂句から新川柳への改革が行われ、文芸の一角としてのステータスを確固としてきた川柳に、言葉遊びのように思われるサラ川のような作品が巷でもてはやされるのを快く思わないということも、同じ川柳家としてよく判ります。

しかし、せっかく社会の方からが認めようとしているブームの部分をただ別物のように捨てるようなことを言ってみても、真の意味で川柳を大切にしているとは決していえないのではないでしょうか。これでは、川柳の発展にも結びつきません。

「サラ川は川柳じゃない…」とか「時事川柳は本格川柳と違う…」とか、「公募川柳が流行っては困る…」などという立場は、ある意味で川柳という文芸に枠をはめ、《自分たちのモノ》と思うところから生まれる発想だと思います。こういった発言は、その時のその方だけという個人的な意見ではなく、かなり多くの川柳人がそのような価値観で川柳をみてはいないでしょうか。

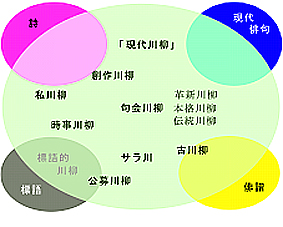

川柳は250年間に幅広い視野と表現方法を身につけてまいりました。 |

|

|

それを示したのが右図ですが、一部では詩と接した表現内容・形式をもち、現代川柳‐現代俳句という先端部分では区別のつかない面も出ています。また、社会との接点では、標語に近い川柳から、サラ川、時事川柳など、多くの読者を獲得した分野があります。そして、その中央には、川柳の基底たる吟社の川柳があります。

革新、本格、伝統などの主張はあっても、その基本構造は、申し上げてきたように前途洋洋ではありません。

私どもは、この現状にあって、新しい川柳の価値観を生み出し、川柳が未来永劫、伝統的言語文化として継承されるように努力していかねばなりません。

初代川柳時代がそうであったように、雑多な万句合という作品の中から、文芸として豊かな川柳性を見出し、伝統文芸の域まで高めた柄井川柳や呉陵軒可有の存在のように、優れた〈目〉を持った選者により、多面的で雑多な現代の川柳の中から、文芸として高い作品を抽出する努力が必要でしょう。

また、吟社の基底川柳だけではなく、社会に開かれた川柳の分野の中から、新しい価値観を持って未来の川柳を位置づけられるような、優れた批評家の生まれ出ることを望みます。

単に句会の参加人数だけを目標にするとすれば、かつて大寄の数を誇った狂句と同じ運命になりかねません。

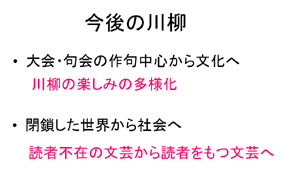

そのためにも、大会・句会の作句中心から総合文化として川柳の楽しみを多様化し、閉鎖した世界から社会・読者不在の文芸から、読者をもつ文芸へと進まねばなりません。

昨年は、川柳250年、今年は、番傘百年ほか、柳都六十年、さっぽろ五十年など、大きな節目です。この今こそ、川柳を社会に開かれた存在として育てていく第一歩にいたしたいものです。

ご清聴、ありがとうございました。 |

|