|

柳多留250年メイン行事

|

柳多留250年 尾藤 一泉 |

||

|

川柳の発祥は、宝暦7年(1757)8月25日、浅草新堀端の天台宗龍宝寺門前の名主であった柄井八右衛門という人が、前句附宗匠として「無名庵川柳」と名乗り、最初の万句合興行の開巻(発表)を行ったことにはじまります。 今日の「川柳」という短詩文芸の名称は、この人の号をそのまま文芸名としたもので、この人を「柳祖」とか「元祖」として川柳家は親しんでまいりました。 川柳が選んだ入選句(一般的に「古川柳」という)の中には、 孝行のしたい時分に親はなし 子が出来て川の字なりに寝る夫婦 のように、成語として多くの人に知られ、また、日本人の心にも少なからぬ影響を与えてきたものがあります。これら古川柳は、江戸文芸の一角をなす重要な要素で、江戸の風俗研究ばかりでなく、機会のある度にスピーチや会話、文章の中にも取り入れられ、生かされてきました。

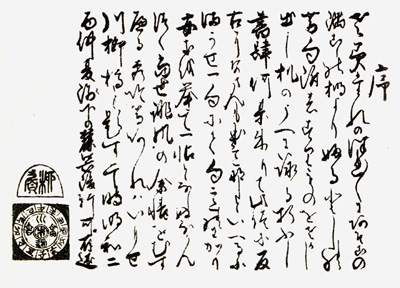

実は、上記の成語のように十七音で鑑賞されるようになることで、川柳は独立文芸としての形式を確立したのです。そのためには、一冊の本の刊行が重要な契機となりました。 「川柳のバイブル」とか「川柳の原点」とか呼ばれてきた『誹風柳多留(はいふうやなぎだる)』の刊行です。 成語の元になった前句付の勝句、 こうこうのしたいじぶんにおやハなし 天明4桜1 は、「うきよなりけり

うきよなりけり」という十四音の前句に付けられた十七音の付句です。 前句の「問」に対し、「答」としての付句は、互いに響き合い、一つの世界を形成します。これが、前句付の世界ですが、もし、常に前句を意識して付句を鑑賞するとい前句付の形式のままでしたら、「独立十七音」という文芸形式は得られず、同時代の他の前句付宗匠点の付句や冠句、折句のように江戸の「雑俳」として扱われ、独立文芸としては成立しなかったことでしょう。 ここに、雑多な作品の混沌とする川柳評万句合勝句の中から、ある特性(今日の「川柳性」のもと)のある句を選び出し、『誹風柳多留』を編んだ呉陵軒可有(ごりょうけん

かゆう・あるべし)の重要性がクローズアップされます。 ■呉陵軒可有と文芸川柳 呉陵軒可有は、『誹風柳多留』初篇の編纂にあたり、「一句にて句意の分かりやすき」をあげて一冊としたことを、その序文で述べています。 これこそ、独立十七音という文芸形式の確立にとって重要な言葉です。先行の俳諧書に慶紀逸という人が編んだ『誹諧武玉川』という本があり、俳諧における付句のみを掲載して人気を博しました。これをモデルに『誹風柳多留』が作られますが、呉陵軒は、さらに一歩進めて、十七音での独立性と面白さを明確にする理念(川柳性)を確立します。 まず形式的には、「一章に問答」(『誹風柳多留』29篇序文の記述より)ということを大切にしました。 すなわち、それまで前句の「問」に対し付句の「答」の面白さを重要視していた前句付の鑑賞法から、前句を省いても十七音で独立鑑賞して楽しめる作品を選び出します。 それが「一章に問答」の形式で、一句の中に「問」と「答」がある作品です。一例をあげれば、 前句の「恨みこそすれ恨みこそすれ」(恨みこそするものは?)という問に、 かんざしも逆手に持てばおそろしい という答が付句として楽しまれましたが、呉陵軒は、一句の中に、 問

「かんざしは」 − 答

「おそろしい」 という問答を見いだし、十七音だけでも鑑賞できる世界を付句の中に見ました。このことによって、付句は、前句の縛りを脱し、十七音独立という形式を手に入れたのです。 さらに、「かんざしは」→「可愛い」とか「きれい」という当たり前の概念ではなく、「かんざしは」→「おそろしい」というアイロニーの笑いが成立します。 アイロニーは、古川柳期の『誹風柳多留』に共通する要素ですが、西洋で近代詩の祖・ボードレールが「ポエジーの要素をイロニー」とする半世紀以上も前の江戸で、川柳は近代詩の理念を手にいれていたことになります。これも編者・呉陵軒の文芸観から出たもので、川柳の特性である「川柳性」を確立したのは、呉陵軒であったともいえます。 柄井川柳を川柳という文芸の「始祖」とするなら、呉陵軒可有は、川柳の「流祖」とも言える人でしょう。 やがて、呉陵軒可有や初代川柳の没後、自らの一派を「川柳風」と名乗るようになるのは、他の宗匠の前句付作品とは異なる特性をもった誇りでもありましょう。 2015年は、呉陵軒可有によって《文芸》としての独立性・文芸性が確立された『誹風柳多留』初篇の刊行から250年の節目となります。 文芸川柳にとってもう一人の恩人・呉陵軒可有を偲び、顕彰し、この機会に研究を進め、その恩に報いるのが〈柳多留250年〉の大きな目的です。 |

|||

|

|

|||